记者12日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉,该院智能所陈池来研究员团队在深海探测领域取得新突破——将水下质谱对水中甲烷的检测灵敏度提升500多倍,有望实现海洋及湖泊甲烷背景监测及分布感知。

在前期深海质谱研究基础上,研究人员将水体溶解甲烷检测灵敏度提升500多倍,达到海洋及湖泊本底溶解甲烷检测水平,实现了从溶解甲烷异常事件监测到背景甲烷长期监测的跨越。

相关技术已申请国家发明专利,研究成果发表在国际著名分析化学期刊、一区Top期刊《塔兰塔》上。

甲烷作为仅次于二氧化碳的第二大温室气体,其排放对全球气候变化具有重要影响。每年从海洋、湖泊等水生态系统中排放的甲烷占全球总量的约53%,因此,有效监测海洋甲烷向大气的排放通量至关重要。此外,甲烷还是天然气水合物的主要成分,这种新型清洁能源被视为21世纪最具潜力的能源之一。因此,海洋甲烷监测对于海洋环境感知、甲烷异常区域发现、海洋能源勘探、海洋科学研究等均具有重要价值。

由于海洋中的甲烷浓度低、变化大等特点,当前对海洋溶解甲烷的检测数据仍然很少,对海洋甲烷通量的估计还存在很大的不确定性。深海质谱仪是实现海洋溶解气快速检测的重要海洋装备,因其检测灵敏度有限,也只能对特定区域或异常事件进行检测。

陈池来研究员团队长期致力于深海质谱、MEMS技术及MEMS质谱等智能微系统技术研究。2023年,团队研制出深海质谱仪,并在某海域成功完成多次海试,获得了海洋廓线重要溶解气信息。

在前期工作基础上,为进一步提高检测灵敏度,团队针对样本水气高、检测仪器空间有限等问题,研制出小体积、低功耗的在线除水系统,同时优化进样气路设计,成功将其集成安装于智微号深海质谱仪中。这一改进在维持目标检测气体高渗透通量的同时,将质谱仪的真空度提升超过2个数量级,对甲烷的检测限从高于16纳摩/升降低至0.03纳摩/升,提升了超过500倍,达到深海及湖泊等水域甲烷本底信号检测的水平,有望实现海洋溶解甲烷的无差别监测。

据了解,研究团队下一步将基于该技术开展大空间、宽时间范围内本底甲烷的原位检测研究,以及H2、He等有指向性的极低浓度气体原位检测研究。该研究工作为进一步实现甲烷通量计算、全球气候研究、羽流寻迹、冷泉发现等提供了重要技术基础。

声明:本网转发此文,旨在为读者提供更多资讯信息,所渉内容不构成投资、建议消费。文章内容如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网站观点,仅供读者参考。

养老投资基金为什么是FOF

养老投资基金为什么是FOF

岁月匆匆。在人生长河中,我们常常被时间裹挟着奔跑,往往忽略了对未...

《数字中国发展报告2022年》发布我国数字经济规

《数字中国发展报告2022年》发布我国数字经济规

国家互联网信息办公室日前发布的《数字中国发展报告》(以下称《报告...

发布“352”服务蓝图中国太保升级大健康战略

发布“352”服务蓝图中国太保升级大健康战略

竞逐大健康市场,不少机构已经提前布局抢占赛道,打造未来发展第二曲...

iPhone16Pro系列确认6.3/6.9英寸

iPhone16Pro系列确认6.3/6.9英寸

,此前已经有多方传闻称,iPhone16Pro系列的屏幕将会加大...

中国汽车T10-ICV-CTO研讨会以下简称“C

中国汽车T10-ICV-CTO研讨会以下简称“C

中国网middot;美丽苏州讯5月27日,中国汽车T10-ICV...

震动金融圈!首只银行理财产品不赚钱不收管理费

震动金融圈!首只银行理财产品不赚钱不收管理费

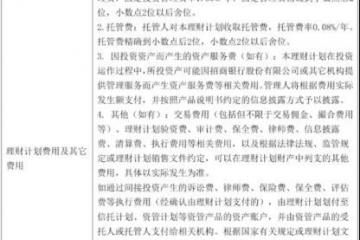

招银理财发行的一只类公募基金引发了市场的强烈关注。该产品为招卓价...